闭源潮下的云原生求生:Rancher/Sealos/OpenShift谁能接盘500万用户?

2025年7月31日,Kubesphere突然宣布闭源,引发500万用户信任危机。本文深度解析事件真相,对比Rancher/OpenShift/Sealos三大替代品的技术差异与迁移成本,揭露企业"连夜删代码"的真实困境,并探讨开源社区如何重建信任。数据显示,83%用户面临1-2个月迁移周期,中小团队平均损失超50万元。

“凌晨3点,生产环境集群突然瘫痪,镜像拉不下来,12小时业务停摆——就因为Kubesphere突然闭源了。”

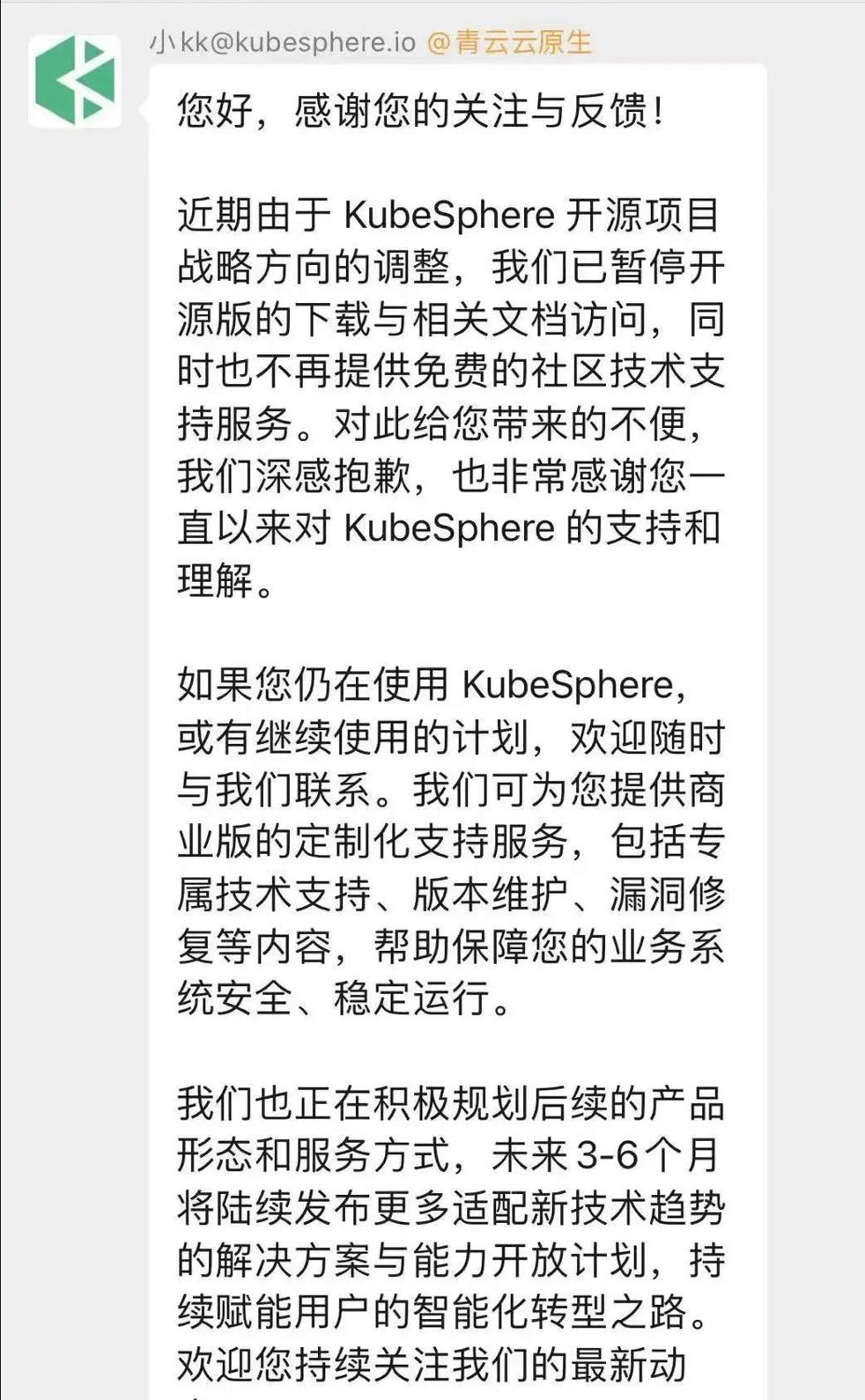

7月31日,青云科技一则《KubeSphere开源项目调整公告》在云原生社区炸开了锅:即日起暂停开源版下载链接,停止免费技术支持。这个曾宣称“我们❤️开源”、累计安装量超500万次的国产容器平台,一夜之间从“开源明星”变成了开发者口中的“信任背叛者”。

一、从“云原生希望”到“信任危机”:7年开源神话的崩塌

“2018年第一次用Kubesphere,是因为它‘开箱即用’的中文界面和DevOps全家桶,我们30人的小团队不用学K8s命令行就能上手。”某电商公司运维负责人老王的电脑里,还存着2020年Kubesphere社区贡献者证书。但现在,他的聊天记录里满是“紧急!谁有Kubesphere v3.3.1安装包?”“官方文档全删了,运维脚本全废了!”

闭源公告像一颗炸弹:青云科技称“为适应GenAI时代,聚焦商业解决方案”,但留给用户的是“措手不及”——

- 技术断供:开源版下载链接失效,镜像仓库关闭,现有集群无法升级,漏洞修复全停;

- 生态崩塌:GitHub issue区充斥着“集群轮转新节点失败”“监控面板白屏”的求助,海外用户痛批“这是我见过最短视的商业决策”;

- 信任危机:“7年积累的社区,说砍就砍?”某银行技术总监直言,他们基于Kubesphere构建的“三地五中心”架构,现在面临千万级迁移成本。

青云科技曾在2024年12月信誓旦旦“坚持开源路线”,如今却用“商业转型”给500万用户泼了一盆冷水。这种“急转弯”让不少团队想起Docker收费、Elastic License变更的前车之鉴——当商业公司掌握开源项目主导权,用户永远是待割的韭菜。

二、三大替代品血战:谁能接盘500万用户?

“闭源第二天,我们测试了3个替代品,手忙脚乱得像打仗。”老王的经历不是个例。面对突如其来的“技术断奶”,开发者们不得不重新选型。我们梳理了最受关注的三大替代品,从技术适配、迁移成本到社区可靠性,一次说透怎么选:

🔍 替代品终极对比表(2025年Q3最新数据)

| 指标 | Rancher | Sealos | OpenShift |

|---|---|---|---|

| 市场份额 | 8.5%(全球容器管理工具第6) | 3.2%(新兴势力,增速最快) | 22.1%(企业级第一,金融行业首选) |

| 易用性 | ★★★★☆(多集群管理强,但K8s概念暴露多) | ★★★★★(零K8s知识也能上手,界面相似度85%) | ★★★☆☆(功能全但复杂,需专职运维) |

| 迁移成本 | 中小项目2-3周,需改30%脚本 | 中小项目1-2周,YAML配置90%复用 | 大型项目2-3个月,需重构CI/CD流程 |

| 社区活跃度 | GitHub 38.6k stars,SUSE商业支持 | GitHub 12k+ stars,中国团队主导 | 红帽背书,企业客户多但社区响应慢 |

| 典型用户 | 土耳其机场、紫金保险 | 某电商平台(3000+应用迁移) | 中国农业发展银行、中国移动 |

1. Rancher:多集群管理“老大哥”,但对中小团队不太友好

作为SUSE旗下的老牌工具,Rancher的多集群管理能力堪称一绝——能同时管控AWS、阿里云、私有云的异构集群,还自带安全扫描、RBAC权限隔离。某全球电池供应商用它实现“跨厂应用分发”,资源利用率提升35%。

但缺点也明显:界面太“硬核”。老王团队试用时,开发小哥对着“CRD资源管理”“节点亲和性配置”一脸懵:“这和直接用kubectl有啥区别?”而且迁移时,原有Kubesphere的DevOps流水线要重写,中小团队学习成本堪比“再学一次K8s”。

2. Sealos:Kubesphere用户“平替首选”,轻量化迁移神器

“如果Kubesphere是‘全家桶’,Sealos就是‘便携餐盒’。”某创业公司CTO李萌评价。这个2023年崛起的国产工具,界面和操作逻辑与Kubesphere相似度85%,连“企业空间”“应用商店”的位置都差不多。

最香的是迁移成本极低:李萌团队300个应用,仅用1周就完成迁移,“YAML配置直接复用,监控告警规则改改IP就行”。GitHub上12k+ stars,社区响应速度比Kubesphere还快——凌晨提问,早上就有中国开发者答疑。

但它的短板是企业级功能弱:多租户隔离不如Rancher细,GPU调度、灾备方案需付费升级,适合中小团队过渡,大企业慎选。

3. OpenShift:金融级“重型装甲”,但价格能劝退90%中小企业

“如果你的业务涉及银行、保险,OpenShift几乎是必选项。”某国有银行技术架构师张工透露。红帽的这款商业平台,自带FIPS合规、三地五中心部署方案,中国农业发展银行用它支撑500+研发人员协作,运维效率提升400倍。

但“重型装甲”的代价是天价成本:一套企业版license年费几十万起,还得配专职运维。张工苦笑:“我们光培训团队就花了3个月,中小公司根本扛不住。”

三、开发者的血泪教训:如何避免“二次踩坑”?

“闭源不可怕,可怕的是‘突然死亡’。”经历过Kubesphere惊魂夜的老王,总结出3条“防坑指南”:

1. 选型先看“治理结构”,别迷信“商业背书”

Kubesphere的教训证明:公司主导的开源项目,随时可能“变脸”。优先选CNCF托管项目(如Rancher),或基金会运营的工具(如Sealos背后有多个公司贡献),避免单一厂商绑定。

2. “鸡蛋别放一个篮子”,关键功能别依赖平台特有组件

某制造企业IT总监分享:他们早就把Kubesphere的监控模块换成了Prometheus原生方案,“闭源后只需要迁移核心业务,损失减了60%”。

3. 中小团队首选“轻量化+社区活跃”,别贪“全家桶”

“对30人以下团队,Sealos的‘够用就好’比Rancher的‘啥都有’更实在。”李萌团队迁移后,服务器成本降了20%,“省下的钱够买2个运维的年终奖了”。

四、写在最后:开源不是“免费午餐”,但信任是底线

“7年陪伴,说关就关,连个过渡方案都没有。”社区里一位老用户的留言戳中了很多人:开源项目的价值,从来不止于代码,更在于“共建共享”的信任。

Kubesphere闭源或许是商业选择,但留给行业的警示是:当500万用户的技术信仰崩塌,再强的商业方案也补不回信任的裂痕。而对于开发者,与其骂骂咧咧,不如记住:真正的技术安全感,永远握在自己手里——选对工具,留好退路,别把鸡蛋交给“说变脸就变脸”的篮子。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)