为什么 DevOps 经常被误解为单纯的运维自动化

企业对一项新技术或新理念的认知,在很大程度上,是被市场上主流供应商和媒体的“话语体系”所塑造的。在DevOps这个领域,市场上最活跃、营销投入最大、话语权最强的角色,无疑是那些销售CI/CD、IaC、APM(应用性能监控)等自动化工具的厂商。这些厂商,出于其清晰的商业逻辑,必然会将其产品的功能和价值,与DevOps这个热门概念进行强绑定,并向市场输出一种“我们的工具,就是帮助您实现DevOps的最

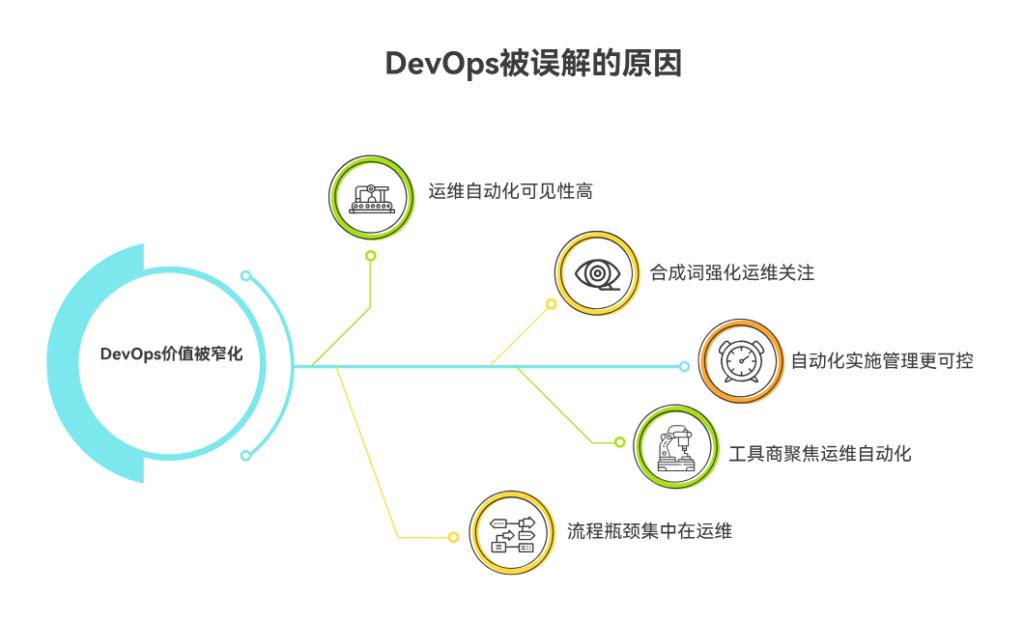

DevOps 这一深刻的、旨在重塑IT价值交付全流程的文化与工程革命,之所以经常被外界片面地、浅薄地误解为单纯的运维自动化,其根源在于“运维自动化”这一实践,在整个转型过程中,所具备的极高“可见性”,及其解决传统IT流程中最剧烈“痛点”的直接有效性。核心原因在于:自动化流水线、基础设施即代码等实践,是DevOps转型中最具体、最可被项目化管理和公开展示的“物化”成果、传统软件交付流程中最痛苦、最耗时、最容易引发冲突的瓶颈,往往就集中在手动的、高风险的运维发布环节,自动化恰好是解决这一燃眉之急最直接的“靶向药”、DevOps这一合成词本身,也从字面上,天然地强化了外界对“Ops”(运维)这一端角色的关注。

此外,市场上主流工具供应商的营销焦点,也普遍集中在CI/CD、监控等运维自动化领域;加之技术流程的自动化实施路径,相对于推动开发团队进行深刻的文化变革与责任左移而言,在管理上看似更为清晰和可控,这些因素共同作用,最终导致了这场本应是贯穿始终的、端到端的思想与能力变革,在许多组织中,被遗憾地降维和窄化为一场“由运维部门主导或主要受益的技术升级运动”。

一、“看得见”的变革:自动化流水线的“剧场效应”

在任何组织变革中,那些能够被看见、被量化、被展示的成果,总是更容易获得管理者和团队的关注与资源倾斜。DevOps转型,是一场包含了文化、流程、工具等多个层面的复杂变革,而在这其中,“运维自动化”无疑是那个最耀眼的、最具有“剧场效应”的明星环节。一条设计精良的、可视化的CI/CD(持续集成/持续交付)流水线,如同一座精密的、自动化的“工厂传送带”,代码从一端输入,经过构建、测试、打包等一系列自动化工序,最终变成可部署的产物从另一端输出。这种从手动到自动的转变,其带来的效率提升是直观的、戏剧性的,并且极易通过仪表盘、发布报告等形式,向管理层进行汇报和展示。

相比之下,DevOps中更为核心、但也更为深刻的“文化”与“协作”层面的变革,则是无形的、内隐的、难以被直接观察的。你很难用一张PPT,去清晰地展示“本季度,我们开发与运维之间的信任度提升了20%”,或者“我们的团队,建立起了‘你构建,你运行’的共同主人翁意识”。这些软性的、需要长期耕耘的文化要素,虽然是DevOps成功的真正基石,但它们在变革的初期,却因为缺乏这种外在的、看得见的“剧场效应”,而常常被急于看到成果的管理者所忽视。人们总是倾向于相信并聚焦于那些他们能够看见和触摸到的东西。因此,那条“看得见”的自动化流水线,便自然而然地,成为了许多组织对DevOps的全部想象,而其背后那些“看不见”的、支撑其高效运转的文化与协作模式,则被系统性地遗忘了。

二、“痛点”的靶向药:解决交付流程中最尖锐的矛盾

一个组织之所以愿意开启一场艰难的变革,其背后必然有某个无法再忍受的、极其尖锐的“痛点”在驱动。在传统的、瀑布式的IT交付模式中,这个最痛的点,毫无疑问,常常出现在开发与运维的交接环节,即“软件发布”阶段。在许多企业,发布日(或发布之夜)就是一场充满了焦虑、混乱和相互指责的“噩梦”。开发团队提交了他们认为“在我机器上是好的”代码,而运维团队则需要在一份可能早已过时或语焉不详的部署手册的指导下,进行一系列复杂、繁琐、极易出错的手动操作。

运维自动化,恰好就是解决这个最尖锐、最核心矛盾的一剂“靶向药”。通过基础设施即代码(IaC),它消除了环境不一致的问题;通过自动化部署脚本,它取代了易错的人工操作;通过持续交付流水线,它将整个发布过程,从一场“高风险的、需要层层审批的仪式”,变成了一件“低风险的、可以一键触发的、可重复的”日常活动。这种改变,所带来的“阵痛缓解”效果是立竿见影的。当一个组织长期忍受着某种剧痛,突然有一剂良药能够立刻消除这个症状时,他们很容易就会产生一种“病已经治好了”的错觉。他们会沉浸在“发布不再痛苦”的巨大喜悦中,而错误地认为,这就是DevOps的全部价值所在。他们因此停下了继续深挖病根的脚步,而没有意识到,发布的痛苦,仅仅是整个开发与运维割裂的、系统性“疾病”所表现出来的一个最表层的“症状”而已。

三、“Ops”的字面引力:名称本身带来的认知偏向

语言,在很大程度上塑造了我们的认知框架。DevOps这个由“Development”(开发)和“Operations”(运维)两个词,巧妙地拼接而成的合成词,其诞生的初衷,是为了强调“打破开发与运维之间的壁垒,促进两者协作”。然而,在传播的过程中,这个名称本身,有时也会产生一种意想不到的、微妙的“认知引力”。对于许多初次接触这个概念的人来说,特别是那些来自传统运维背景的人员,“DevOps”这个词,听起来更像是一个“与Ops(运维)相关的、某种更高级的Dev(开发)方法”。

这种字面上的联想,会不自觉地,将人们的注意力,更多地导向“Ops”这一端。人们会很自然地去思考:“在DevOps模式下,我们的Ops工作,应该如何演进?”、“DevOps会给我们的Ops团队,带来哪些新的工具和技术?”。这种思维路径,很容易就导向了“用更开发的、自动化的方式,来做运维”这一结论,即“运维自动化”。当然,这本身并没有错,但它是不完整的。这个词的真正重心,其实是那个被省略掉的、连接Dev和Ops的“&”或“+”号,它代表的是“协作、整合、共同体”。当人们的注意力,被“Ops”这个响亮的后缀所吸引时,他们往往就忽略了,DevOps同样,甚至更深刻地,要求“Dev”这一端,也必须发生根本性的转变。

四、市场的“指挥棒”:被工具厂商定义的“DevOps解决方案”

企业对一项新技术或新理念的认知,在很大程度上,是被市场上主流供应商和媒体的“话语体系”所塑造的。在DevOps这个领域,市场上最活跃、营销投入最大、话语权最强的角色,无疑是那些销售CI/CD、IaC、APM(应用性能监控)等自动化工具的厂商。这些厂商,出于其清晰的商业逻辑,必然会将其产品的功能和价值,与DevOps这个热门概念进行强绑定,并向市场输出一种“我们的工具,就是帮助您实现DevOps的最佳解决方案”的叙事。

在这种强大的、以工具为核心的市场“指挥棒”的引导下,DevOps的定义权,在很大程度上,被“工具化”了。企业决策者在进行市场调研时,他们接触到的大量的白皮书、研讨会、解决方案,都在反复强化着同一个印象:DevOps的核心,就是构建一条从代码到部署的自动化流水线,而这条流水线,是由一系列的自动化工具所构成的。文化变革、组织协同、左移测试等这些更为本质,但却“无法被直接销售”的软性理念,在这种商业化的叙事中,往往被简化、淡化,甚至完全忽略。这导致许多企业,在尚未对DevOps建立起独立、深刻的认知之前,其思想就已经被市场所“格式化”,错误地将一场复杂的组织转型,简化为了一张需要去采购和填充的“工具清单”。

五、路径的“阻力最小”原则:技术变革与文化变革的巨大难度差

从组织变革管理的角度看,任何变革的推行,都会本能地,去寻找那条“阻力最小的路径”。将DevOps误解为单纯的运维自动化,在很多时候,也是组织在面对“技术变革”和“文化变革”这两条难度差异巨大的路径时,一种无意识的、趋利避害的选择。

推行“运维自动化”,本质上,是一场“技术问题”。它虽然也充满挑战,但其路径相对清晰、边界相对明确。它可以被立项、可以被拆解为一个个具体的技术任务、可以指派给一个专门的技术团队去攻克,其进展也可以被相对客观地衡量。而推行“DevOps文化”,则是一场极其复杂的“社会问题”。它需要开发人员,从一个纯粹的“功能实现者”,转变为一个需要对代码线上质量、可运维性、安全性负责的“产品工程师”;它需要运维人员,从一个被动的“变更执行者”,转变为一个主动的“平台赋能者”;它需要管理者,从一个“命令控制者”,转变为一个“服务型领导”。这其中,涉及到了对人们根深蒂固的思维模式、行为习惯、部门利益乃至权力结构的深刻触动,其难度、阻力和不确定性,与前者相比,完全不在一个量级。因此,当面临这两条路时,许多组织,特别是那些变革领导力不足的组织,会很自然地,选择先走那条看起来更平坦、更熟悉的“技术变革”之路,而对那条荆棘丛生的“文化变革”之路,则能躲就躲、能拖就拖。

六、“左移”的盲区:被遗忘的“Dev”之责与全程思维

当DevOps被错误地窄化为“运维自动化”时,其最严重的后果,就是DevOps等式中,那个至关重要的“Dev”端,以及贯穿始终的“全程思维”,被完全地、系统性地遗忘了。这种片面的理解,使得团队的视野,被局限在了软件开发生命周期的“右半段”(即从代码完成到部署上线),而忽略了在“左半段”(即从需求、设计到编码阶段)进行根本性改进的巨大价值。

真正的DevOps,其精髓之一,在于“责任左移”(Shift Left)。这意味着,需要将传统上属于“下游”环节的质量、安全、运维等方面的考量,尽可能地、尽早地,向“上游”的开发环节进行前移。**开发人员在写下第一行代码的时候,就必须思考:我的代码是否易于测试?是否内置了完善的监控和日志?是否考虑了安全漏洞?是否易于部署和回滚?**他们不再仅仅是“功能的实现者”,更是“高质量、可运维的软件服务的缔造者”。然而,当DevOps被误解为运维自动化时,这种对开发侧提出的、更高的、贯穿全程的工程能力要求,就被完全忽视了。开发团队依然可以像过去一样,只关心功能的实现,而将所有关于“线上质量”的烂摊子,都寄希望于下游那条“神奇的”自动化流水线去解决。这使得DevOps转型,变成了一场只有“Ops”在努力奔跑的“独角戏”,其最终所能达到的效果,自然大打折扣。

七、回归“全局最优”:如何树立端到端的DevOps正见

要将团队从“DevOps即运维自动化”这一普遍的、危害深远的误解中解救出来,组织必须发起一场有意识的、自上而下的“认知拨乱反正”运动,其核心目标,是帮助所有成员,建立起一种超越各自职能分工的、端到端的、以“全局最优”为导向的DevOps正见。

第一步,是必须将“价值流映射”(Value Stream Mapping)作为DevOps转型的“启动仪式”。需要将开发、测试、运维、安全、产品等所有相关角色的代表,都召集到一个房间里,共同地、亲手地,将一个用户需求,从最初的“想法”阶段,到最终在生产环境中“产生价值”的全过程,在白板上画出来。这个共创的过程,能极其震撼地,让所有人都看到,自己那一段“高效”的工作,在整个漫长的、充满了等待和浪费的价值流中,是多么的渺小;也能让所有人,都真切地理解,真正的瓶颈,往往存在于部门与部门之间的“交接”地带。第二步,是必须建立面向“全局”的、统一的度量体系。废除那些只衡量局部效率的、相互冲突的部门级KPI,转而采用能够衡量端到端效能的DORA四大关键指标(变更前置时间、部署频率、服务恢复时间、变更失败率),作为开发与运维共同的、最重要的“北极星”。要打破这种片面认知,关键在于提供一个能让所有人看到价值流‘全貌’的平台。例如,通过采用像智能化研发管理系统PingCode这样的平台,将最初的用户故事、开发任务、代码提交、自动化构建、测试结果直至最终的发布和线上监控数据,都在一个统一的视图中进行关联和呈现,才能让团队成员真正理解,DevOps是贯穿始终的,而非仅仅是运维的自动化。最后,必须通过组织结构的调整(如组建全功能特性团队)和文化上的持续引导(如推行非追责式复盘),来为这种“全局最优”的思维模式,提供能够让其生根发芽的“土壤”。只有当“我们”这个词的范围,从“我们开发/运维部门”,真正扩展为“我们这个为共同产品负责的团队”时,DevOps的真义,才算开始被真正地理解和践行。

常见问答

问:我们团队已经投入了大量精力和资源,做好了运维自动化,CI/CD流水线也运转得非常顺畅,但这之后我们该做什么?感觉DevOps转型之路,好像已经走到了尽头。

答:这恰恰是陷入“DevOps即运维自动化”误区后,最典型的“迷茫期”。可以说,你们只是完成了DevOps转型的“序章”,真正的主体部分才刚刚开始。运维自动化的成功,为你们打下了坚实的“技术底座”,接下来的工作重点,应该全面地转向“左侧”,即开发侧的工程实践优化和端到端的文化融合。具体可以从以下几个方面着手:1. 全面推行“测试左移”:在CI流水线中,引入更全面、更深入的自动化测试能力,如契约测试、静态代码安全扫描(SAST)、动态应用安全扫描(DAST)等,并将这些质量和安全检查的责任,明确地“左移”给开发团队。2. 深入实践“可观测性”(Observability):引导开发团队,不再仅仅是写功能代码,而是要主动地,在代码中,预先植入高质量的、结构化的日志、关键业务指标(Metrics)和分布式追踪(Tracing)的“探针”。让应用从一个“黑箱”,变成一个上线后状态完全透明的“白箱”。3. 建立“谁构建,谁运行”(You Build It, You Run It)的责任模型:逐步地、小范围地,开始让开发团队,也参与到其所开发服务的线上值班(On-call)和故障响应中来。没有什么,比“在凌晨三点被自己写的Bug叫醒”,更能深刻地、有效地,提升开发人员对线上质量的敬畏心和责任感了。4. 聚焦于“数据驱动的持续改进”:开始系统性地,度量和分析我们前面提到的DORA四大关键指标,并通过定期的复盘会,与团队一起,从数据中,发现下一个最值得去优化的、端到端的瓶颈所在。

问:“开发人员也要承担运维责任”这个理念,在我们的开发团队中,遇到了非常大的阻力,他们普遍认为,这会极大地分散他们写代码、实现核心业务逻辑的精力。该如何有效地说服他们?

答:开发团队的这种顾虑,是非常正常和现实的。说服的关键,在于不能将“承担运维责任”简单地、粗暴地,等同于“去做传统的、手动的运维工作”,而是要将其重新定义为“通过现代工程化的手段,提升自己所创产品的生命力和用户体验”。1. 重新定义“完成”的标准。需要向开发团队传递一个清晰的信号:在DevOps时代,一个功能的“完成”,其终点,不再是“代码被合并到主分支”,而是“这个功能,正在生产环境中,稳定、高效地,为我们的用户,创造着预期的价值”。这是一种从“项目交付”到“产品负责”的心智模式转变。2. 强调“赋能”而非“增负”。推行DevOps,不是要让开发人员,去手动登录服务器、敲Linux命令。恰恰相反,是要通过构建一个高度自动化的、自助式的“内部开发者平台”,来“赋能”开发人员。让他们可以通过简单、标准化的方式,就能自主地、安全地,完成应用的部署、监控和回滚等操作。这是一种权力的下放,也是一种效率的提升。3. 用“切身之痛”来建立同理心。可以组织开发人员,去“体验”一天运维或客服同事的工作,让他们亲身感受一下,一个设计上缺乏可运维性的应用,会给下游的同事,带来多么大的痛苦和不眠之夜。这种换位思考,远比任何说教都更有力。4. 从“质量内建”开始。可以从一些开发人员更容易接受的、与编码更相关的“左移”实践开始,例如,要求大家在写代码时,必须同步编写自动化测试用例,或者必须遵循统一的日志规范。当他们从这些实践中,尝到了“高质量代码,让后续麻烦更少”的“甜头”后,再逐步地,引导他们去关注更下游的运维和线上运营环节。

问:在真正的DevOps文化中,运维团队的最终角色和价值,到底应该是什么?如果部署、配置、监控等传统工作,都逐步被自动化和平台化了,他们是否就真的无事可做了?

答:这是一个非常深刻的问题,也是所有运维人员在DevOps转型浪潮中,最大的焦虑所在。答案是:DevOps非但不会让运维“无事可做”,反而会将其从日常的、重复的、被动的“消防员”角色中解放出来,使其能够去扮演更具战略价值、更具创造性的“新角色”。这些新角色,至少包括:1. 内部平台的“缔造者与守护者”(Platform Engineer)。这是运维团队在DevOps时代,最核心、最光明的转型方向。他们不再是单个应用的“部署工”,而是整个公司研发交付平台的“总设计师”和“维护者”。他们运用软件工程的思维和方法,去构建和迭代一个稳定、高效、安全的“内部开发者平台”(IDP),为所有的开发团队,提供自助式的、标准化的基础设施、CI/CD、可观测性等“平台服务”。他们的客户,就是公司内部的开发人员。2. 系统稳定性的“终极保障者”(Site Reliability Engineer, SRE)。SRE,即站点可靠性工程师,是Google所倡导的一种,用软件工程方法来解决运维问题的实践。SRE团队,通常负责公司最核心、最复杂的系统的最终稳定性。他们通过设定明确的“服务等级目标”(SLO),并开发自动化工具和系统,来确保这些目标的达成。他们是公司系统稳定性的“最后一道防线”和“技术攻坚队”。3. 复杂系统的“架构顾问”与“性能专家”。经验丰富的运维专家,对大规模、高并发系统的运作原理、性能瓶颈、故障模式,有着极其深刻的理解。在DevOps模式下,他们可以更多地,以“内部顾问”的身份,参与到新系统的架构设计和评审中,将运维的视角和经验“左移”到设计阶段,帮助开发团队,从一开始就构建出更具弹性、更易于扩展和维护的系统。总之,DevoOps并未消灭运维,而是将运维的价值,从“手动的劳作”,提升到

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)